親愛なるみなさま、お元気でお過ごしでしょうか?

この頃、朝夕と少し暑さも和らいで、過ごしやすくなりましたね。

夜、睡眠も深く眠れるようになって、嬉しいかぎりです。

「夏は1年のうちで一番消化力が落ちるので、気をつけて過ごしましょう。」・・・と、みなさまにお話しをしていた私ですが、いつもと同じ量の食事をしているつもりでも、だんだんと体重が増えてしまいました。

これは、消化力が落ちて、代謝が悪くなっているサインです。

夜、穀物を摂らないようにしたり、朝のオイルマッサージと半身浴をきちんとするようにしたり、食事をする時間や睡眠時間を見直したりして、アグニ(消化力をになうエネルギーの質)を整えていきました。

アグニを整えることで、からだの中のドーシャがきちんと巡るようになり、うまく代謝がされるようになっていくのです。

アーユルヴェーダの知恵のおかげで、今ではすっかり元通りになりました。

これで今年の残暑も元気で乗り切れそうです。

ところで、食事のことですが、私が「アーユルヴェーダの知恵を取り入れた生活をしている」、と言うと「普段の食事は何を食べているの?」とよく尋ねられます。

どうやら、アーユルヴェーダはインド発祥の医学なので、スパイスがたくさん入った、カレーやサブジ(野菜の炒め煮)を食べているように思われているみたいです。

そんなことはありません。基本は「和食」です。

もちろん、スパイスを使ったお料理も好きですが、ふだん家で食べるのにはみなさまと同じ普通の「お家(おうち)ごはん」です。

和食とアーユルヴェーダ(インド)が結びつかない・・・とも言われたこともありますが、アーユルヴェーダは、「アーユル」=「生命」と「ヴェーダ」=「科学または知識」ですので、誰でも、どこの国でもアーユルヴェーダの知識の恵を受けることが出来ます。

特別に、馴染のないスパイスのお料理を無理して食べる必要はまったくありません。

一般的な和食の代表といわれている、お寿司、うなぎ、天ぷら、お刺身、納豆、お豆腐などは重たい質を持っています。

そして、和食で使われる調味料、味噌や醤油、海塩やお酢、そして今はやりの塩麹などの発酵食品も、ピッタとカパの質を上げる食材です。

しかも、日本人は「海」に囲まれた土地に住んでいますので、自然とカパが増えやすい民族だとアーユルヴェーダでは言われています。

インドから、アーユルヴェーダの医師がやってきた時、日本のあちらこちらに茂っている植物を見て、「日本の植物はヴァータの質がとても多い。これは、日本人の質であるカパの質とのバランスをとるためだ。」と、おっしゃったそうです。

実際日本人の気質も、やさしくて温厚、少々のトラブルにもゆったりと対応し、争いを好まず、穏やかな人が多いように思います。

「そんなカパの多い日本人が、重たい質を持つ食品を、常食としていて大丈夫なのでしょうか?」と、質問を頂くことがあります。

アーユルヴェーダには、『オカサトミア』という考え方があります。なんだか日本語の様に聞こえますが、サンスクリット語です。

たとえば、味噌や豆腐、納豆、お刺身などはカパの質が多く、消化しずらいものですが、日本人は食べ慣れているので、これらの食材は『からだ』に合っています。

食べ慣れていない人からすれば、消化に負担がかかるものでも、そこで生まれ育ち、住んでいる人たちの身体は、長い歴史の積み重ねの間で、それを食べられる身体になっている。

そして、その環境の中で、ドーシャのバランスを整える食事をしていく・・・というのが『オカサトミア』の考え方です。

インドの人であれば、香りの強い「スパイス」、韓国の人であれば刺激の強くて辛い「キムチ」、欧米人の人であれば、「チーズや肉」、ブルガリアの人であれば「ヨーグルト」、などなど・・・これらが、それぞれの国の『オカサトミア』です。

この頃、『塩麹』が流行していますね。これは日本の『オカサトミア』です。

少々ピッタとカパを上げますが、昔からの調味料のひとつです。

流行にすぐ飛びついて、すぐに飽きてしまう日本人にしては、『塩麹』はけっこう長い間はやっているようです。

この『塩麹』の長い流行について、私は密かに、みんなヴァータの乱れのバランスを取りたいんじゃないかしら?・・・と、思っています。

昨年、日本は大きな地震があり、そして原発の問題も抱え、大地も、そして考え方も大きく揺さぶられました。

いまだに、いろいろと動きがあって、安定していませんね。

いろんな意味で、揺さぶられると、自然にヴァータが乱れます。

ヴァータが増えると、こころも身体も不安定になり、そのバランスを取ろうとして、人は自然とカパを取り込もうとします。

日本人としてのDNAに、なにかしら呼び起こす様に働いて、懐かしさも与える「味」の『塩麹』。

程よくヴァータを整えてくれる重さを持つ調味料として、流行しているんじゃないかなぁ~~と、勝手に思っています。

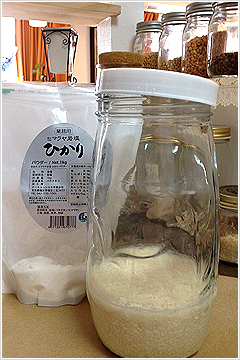

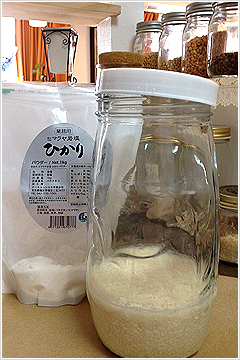

せっかく流行っている調味料だし、簡単なんだから、添加物などを入れずに、自分で作ってみませんか?

もう『塩麹』の作り方は、一般的になっているので、知っている方は、これから先は読み飛ばしちゃって下さい。

ただ、私のご紹介する『塩麹』は、アーユルヴェーダ的なので、海のお塩は使わずに、『岩塩』を使って仕込んでいきます。

『海塩』は、ピッタとカパを乱しますが、『岩塩』はピッタとカパを乱さずに、どのドーシャにも合うからです。

使っていく『岩塩』は白い岩塩。

ピンクの岩塩は、鉄分が多くピンク色に見えて、一般的には良く売れるみたいですが、アーユルヴェーダの食生活なので、『白い岩塩』を使います。

出来上がりの『塩麹』は、塩のカドがなく、まろやかだと、結構みなさまの評判も良いですよ。

では、作り方です。

- 塩麹の作り方 -

<材料>

<作り方>

1. 麹を手でこすり合わせるようにほぐし、ボウルに入れる。

2. 麹に岩塩を入れて、軽くかき混ぜて水を入れて良く混ぜる。

3. 保存のビンに移し入れて、麹が空気に触れるように、蓋はそっと載せるくらいにしておく。

※夏場は常温で約1週間、冬場は約10日~2週間で保存をします。

※常温で保存している間は、1日1回全体が空気に触れるように、スプーンなどでかき混ぜます。

※麹がトロトロになってきて、塩味の「カドがとれてきたな・・・」と思ったら冷蔵庫で保存をします。

私は麹を熟成させる時に、冬でも加温せずに、常温で、ゆっくりと自然にまかせて熟成するのを待ちます。

「甘く出来上がってくれて、ありがと・・・。」なんて、言葉かけなんてしちゃったりして・・・。

甘く、香りの良い麹が育つと、自分の子供のようにかわいい「食材」の出来上がりです。

アーユルヴェーダの知識が、みなさまのこころと身体の健康に役立ちますように・・・。

Berry Moon 櫻井真実

【Berry Moon アーユルヴェーダ講座のご案内】

●女性のためのゆるゆる・アーユルヴェーダ講座

(日時) 2012年9月19日(水)全1回 13:30~15:00

(場所) 世田谷区太子堂、三茶しゃれなあど

(内容)

女性のからだは、20代後半から30代にかけて大きく変化をしていきます。

例えば、「食べる量が同じでも、なんだか最近太ってきた」、「朝起きて、疲れが残っている」、「友人の話しについていけなくなった」などなど・・・。

このような症状を、ゆるゆるアーユルヴェーダ生活で、らくらくと解決していきましょう。

●アーユルヴェーダから学ぶシンプル・ライフ 「菜食の栄養価について」

(日時) 2012年10月13日(土)全1回 13:00~14:30

(場所) 板橋区小茂根1-9-5、サイマーケット2階 Cスタジオ

(各講座へのお申し込み・お問い合わせ)

Berry Moon アーユルヴェーダ講座

ホームページ :

http://plaza.rakuten.co.jp/lemon07olive/4005

※受講料・日時・場所等の詳細は

こちら から。

お問い合わせメールアドレス :

berry-ayurveda@kdn.biglobe.ne.jp